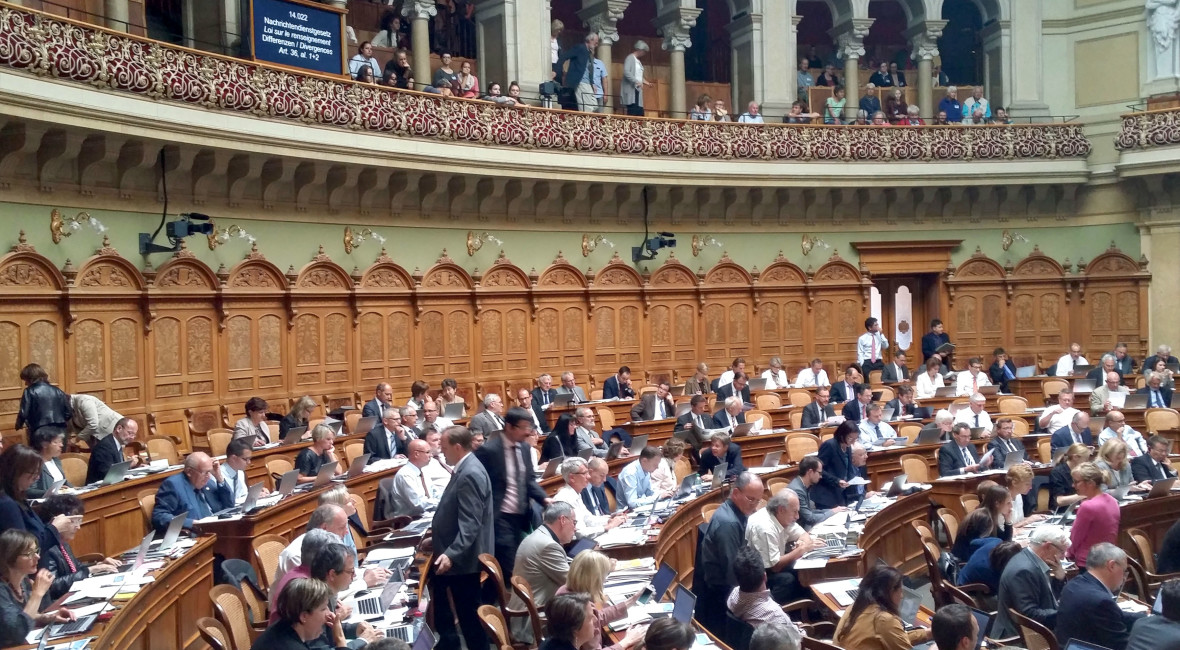

Die Nationalräte am ersten Tag der Herbstsession sind wie Schulkinder am ersten Tag nach den langen Sommerferien. Aufgeregt begrüssen sie ihre Gschpänli im Saal, die sie ja schon so lange nicht mehr gesehen haben. Diese Menschen wirken erholt und sehen gesund aus, ihre Stimmung ist hervorragend, und sie lachen und sie schäkern, als wären sie an einer Party. Hätten durch die Sitzreihen ziehende und wie wie Honigkuchenpferde strahlende Parlamentarier wie Oskar Freysinger (SVP) oder Matthias Aebischer (SP) dabei einen Mojito in der Hand, würde das gar nicht nicht mal so verwundern. Der Geräuschpegel im Saal ist extrem hoch, was auch daran liegt, dass richtig viele Nationalräte anwesend sind an diesem ersten Tag. Es plappert und quatscht nur so vor sich hin im Saal.

Ah ja, und da steht dann auch noch jemand am Rednerpult und hält eine Rede. Doch niemand hört zu im Saal. Wirklich: niemand. Alle sind sie beschäftigt mit etwas anderem: Laptop, Smartphone, Zeitung, Gespräche. Dass das Telefonieren im Saal nicht gestattet ist, wirkt fast seltsam.

Am ehesten aufmerksam sind noch die Schulklassen auf der Zuschauertribüne. Doch in ihren Gesichtern findet sich vor allem Unverständnis bezüglich dem, was hier geboten wird. Irgendwie ist es nicht ganz das, was sie erwartet hatten. Der Unterschied ist auch beachtenswert. Während die Schulkinder (nicht nur auf den Zuschauertribünen) zur unbedingten Stille und Seriösität angehalten werden, regiert im Saal (der immerhin die politische Elite des Landes versammelt) zu weiten Teilen der Unernst, die institutionalisierte Respektlosigkeit gegenüber den Rednern durch Nicht-Zuhören, also durch verweigerte Aufmerksamkeit.

Good Wife Galladé

Nehmen wir mal Chantal Galladé (SP) während der Debatte zum Nachrichtendienstgesetz am Montagnachmittag. Dass ich gerade sie auswähle, ist Zufall, aber natürlich auch dem Fakt geschuldet, dass sie direkt unter der Journalistentribüne sitzt.

Ohne dass ich es wollte, kenne ich nun den Sperrcode des Smartphones von Chantal Galladé und das Hintergrundbild auf ihrem Laptop. Ich weiss, dass sich ihr AHV-Ausweis irgendwo zwischen der Carte Blanche des Tages-Anzeigers und anderen Plastikkarten befindet. Auf ihrem Tisch liegen neben dem Laptop und ein paar Papieren auch mehrere Staffeln der durchaus empfehlenswerten US-Serie «The Good Wife». Dass sie eigentlich hart arbeitet, erfahre ich dank Facebook. Sie hat sich nämlich von ihrer Sitznachbarin Evi Allemann (SP) fotografieren lassen während der Debatte und das Resultat umgehend auf Facebook hochgeladen:

Hier aus der Gegenperspektive:

Ich erschrecke, als Galladé plötzlich ihre extrem gutgelaunt in Angriff genommenen, vielfältigen Tätigkeiten unterbricht und ans Rednerpult stürmt. Es kommt für mich völlig überraschend, aber sie redet zum Nachrichtendienstgesetz. Tatsächlich ist sie sogar an einem Minderheitsantrag beteiligt! Doch kaum sitzt sie wieder, ist alle Aufmerksamkeit für die Gesetzesdebatte dahin. Sogar als Galladé zweimal direkt vom Rednerpult herab namentlich angesprochen wird, hört sie nicht zu. Sie bemerkt es nicht einmal, dass jemand zu ihr spricht, dass jemand sie erwähnt. Die Dringlichkeit von Daniel Vischer (Grüne) geht folglich völlig an ihr vorbei:

In diesem Sinne ersuche ich Sie dringend, von diesem Mehrheitsbeschluss abzurücken. Ich verstehe übrigens auch nicht ganz, warum die SP-Delegation in der Kommission diesen Antrag nicht unterstützt hat, nachdem Frau Galladé vorhin gesagt hat, die Öffentlichkeitsfrage sei einer der zentralen Punkte, die im Gesetz berücksichtigt werden müssten. Diese Frage stellt sich hier viel vordergründiger als im Artikel, zu dem Frau Galladé ihren Minderheitsantrag stellte.

Der Grund ist, dass Galladé bereits wieder im Gespräch mit Sitznachbarin Allemann ist. Um welches politische Geschäft es geht, bleibt offen, aber es muss eines sein, welches das Abdomen anbelangt. Das intensive Zwiegespräch der beiden Frauen wird nämlich von beiden minutenlang mit Gesten begleitet, die den eigenen Bauch betreffen.

Show für die Öffentlichkeit

Wenn nicht mal mehr die an einem Gesetz mit Anträgen beteiligten Parlamentarier zuhören, was geredet wird, dann ist die Debatte im Parlament tot. Oder aber sie ist eine Show für die Öffentlichkeit, das Aufrechterhalten einer in der Realität längst gestorbenen Verhaltensweise, eine leere Attrappe. Im deutschen Bundestag ist die Debatte übrigens ähnlich tot, wird jedoch anders gehandhabt. Bei vielen Diskussionen sind nur je eine Handvoll Parlamentarier von jeder Fraktion anwesend, die dann aber den Reden zuhören. Die eigenen Leute werden beklatscht, die Reden der Anderen mit Zwischenrufen begleitet.

Dass die Debatte im Parlament tot ist, ist auch den Parlamentsdiensten selbst bekannt. In der PDF-Broschüre «Die volle Wahrheit zum halbleeren Saal» auf Parlament.ch steht:

Ein Ratsmitglied, das pausenlos im Rat sässe, würde seine Aufgabe nur zum Teil wahrnehmen. Denn es hat während der Session zahlreiche weitere Verpflichtungen: Es nimmt an Fraktions- und Kommissionssitzungen teil; es stellt sich den Fragen der Medien, schreibt das nächste Votum oder einen Antrag; es kümmert sich um Besuchergruppen, erledigt die Post, macht auch einmal eine Kaffeepause und hat Bespre- chungen mit Bundesräten oder Angestellten des Bundes. Die Allermeisten sind also im Parlamentsgebäude und durchaus aktiv. In der Plenumsdebatte geht es denn auch nicht nur darum, Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, welche die Geschäfte und Positionen meistens bereits kennen, sondern auch darum, Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit zu schaffen.

Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit? Oder einfach nur Ego-Show, um den Wähler und die Parteigenossen für sich zu gewinnen? Wenn es nicht mehr darum geht, jemanden zu überzeugen, dann kann man sich die Reden doch auch einfach sparen.

Ich muss nun etwas korrigieren: Es sind nicht alle Nationalräte die ganze Zeit über taub gegenüber allen gehaltenen Reden. Denn auch in der Debatte zum Nachrichtendienstgesetz kommt es zu einem Moment der zumindest teilweise erstellten Aufmerksamkeit. Als sich nämlich Balthasar Glättli (Grüne) mit eindringlichen Worten an die SVP-Fraktion wendet, hören doch einige von denen zu. Es wird leiser im Saal, vielleicht, weil Glättli mal echt einen Punkt trifft:

Wenn wir nicht der Minderheit Vischer Daniel zustimmen, geben wir dem Nachrichtendienst die Kompetenz, ausländische Staatsbehörden mit Verwanzung anzugreifen, Staaten zu überwachen oder Computernetzwerke zu hacken. Wir müssten uns doch in der Schweiz als neutrales Land dafür einsetzen, dass es im Bereich des Internets auch so etwas wie Regeln gibt, wie das sonst im Kriegsrecht der Fall ist. Stattdessen drehen wir hier an der Eskalationsspirale mit.

Wenn Sie jetzt in der Argumentation das Beispiel des IS bringen, dann muss ich Ihnen sagen, dass dieser Absatz 2 sehr viel weiter gefasst ist. Dieser Absatz 2 kann irgendwelche ausländischen Ziele betreffen. Es ist klar, wenn wir hier dem Nachrichtendienst diese Kompetenz geben, ganz unabhängig davon, wer dann dazu Ja sagen muss, dann überschreiten wir eine dicke, dicke rote Linie! Ich bin überzeugt, dass in einer allfälligen Referendumsabstimmung genau dieser Punkt ein Punkt sein wird, zu dem wir Stimmen finden werden – auch auf der rechten Seite, wo ja immer die Neutralität unseres Landes so hoch gehalten wird -, die sagen: Wir wollen keinen Angriffskrieg der Schweiz, auch nicht im Internet.

«Die wichtigen Debatten finden heute nicht mehr im Parlament statt, sondern in den Medien. Vor allem im Fernsehen», sagt ein ungenannter Parlamentarier im «Zeit»-Artikel von Aline Wanner über den Erfolg des «Sonntalk» auf TeleZüri. Nehmen wir an, dieser Parlamentarier hat recht und der polemische Durcheinandertalk von Markus Gilli ist die Brutstätte der Meinungsbildung heute. Wenn also der «Sonntalk», an dem der «Lust und Frust der Woche» von rhetorisch begabten (und geschulten) Parlamentariern und Journalisten ausgebreitet wird, der Ort ist, wo «die wichtigen Debatten» stattfinden – was bedeutet das für die Schweizer Demokratie? Und kann man den Nationalrat als Ort der Debatte reanimieren? Wenn ja, wie?

P.S.: Eben meldet SDA, dass die Anzahl der Nationalratskandidaten 2015 mit 3802 erneut rekordhoch ist (2011: 3472 Kandidaten). Vielleicht ist das Nationalrats-Mandat heutzutage einfach zu attraktiv.

Nachtrag, 16:50 Uhr Chantal Galladé hat mit einem Tweet reagiert:

Nachtrag, 23:00 Uhr Und mit weiteren Tweets:

Nach Bern!

Nach Bern!

Letzte Kommentare