Urs Schläfli (CVP) belegt im Sonntagsblick-Rating der «grössten Hinterbänkler» im Parlament den ersten Platz. Nomen est omen? Im Gespräch über Journalisten und Lobbyisten und über die Arbeitsbelastung eines Nationalrats stellt sich der Bauer aus Deitingen als gar nicht so langweilig heraus.

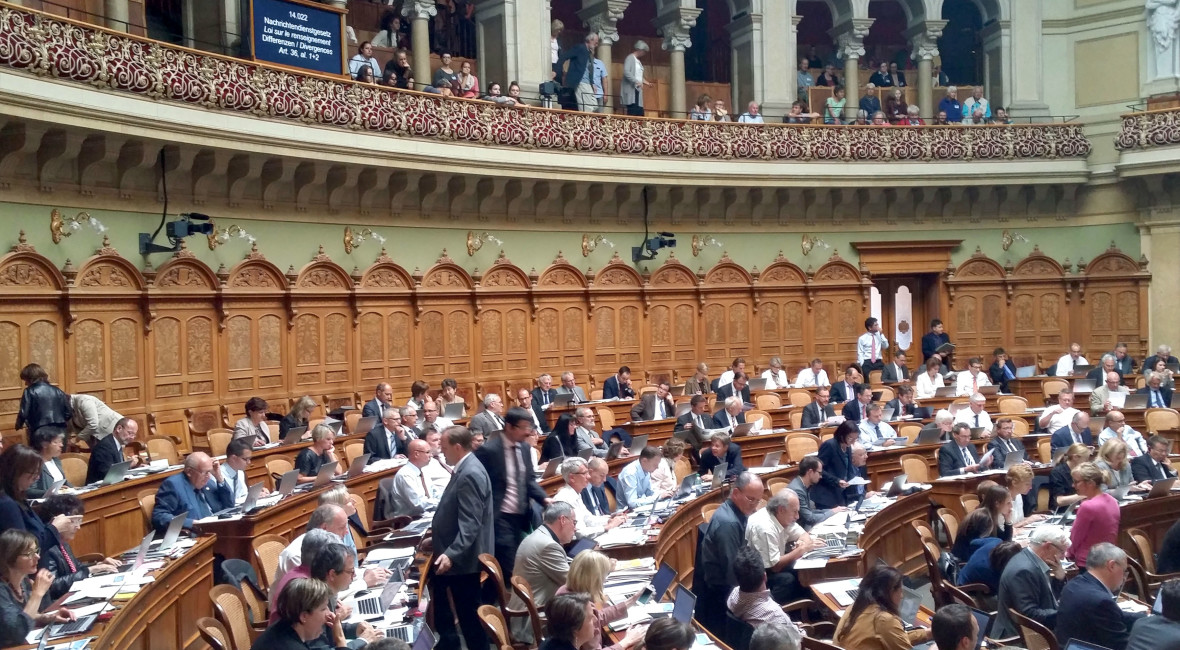

Bild: Auschnitt des Artikels im Sonntagsblick vom 13. September 2015.

Herr Schläfli, ich habe jetzt eben dreissig Minuten lang erfolglos Solothurner dafür zu begeistern versucht, bei der Rubrik «Schweizer Wähler» mitzumachen. Sind Solothurner zurückhaltender als andere?

Das glaube ich nicht. Solothurn ist ein kleines, schönes Städtchen, eine typische Durchschnittsstadt in der Schweiz.

Sie sind aus Deitingen. Wie viele Einwohner hat Deitingen?

2000 Einwohner. Wir haben 20 Bauern, wovon die eine Hälfte voll erwerbstätig ist, die andere Hälfte den Betrieb im Nebenerwerb führt.

Sie bezeichnen sich als Meisterlandwirt. Wie viele Tage die Woche sind Sie Bauer?

Ich bewirtschafte einen viehfreien Betrieb mit Ackerbau. Im Winter beschäftigt mich das etwa einen Tag in der Woche, im Sommer ist es mehr. Bei Spitzenzeiten habe ich zum Glück auch ein paar Freunde im Dorf, die ich anrufen kann und die mir aushelfen.

Hat es im Parlament nicht schon genug Bauern? Ich war gestern im Wallis. Ein Politiker sagte mir, dass solange es in Bern mehr Bauern habe als Touristiker, das für ihn Motivation genug sei, zu kandidieren.

(Lacht) Ob es genügend Bauern hat oder nicht in Bern, ist schwierig zu beantworten. Man sagt immer, es sei die stärkste Lobby. Dabei gibt es einige Akademiker in Bern, die irgendwann mal eine bäuerliche Ausbildung gemacht haben. Die gelten oft als Bauern, vertreten jedoch gar nicht alle Bauerninteressen. Ich dagegen schon, das gebe ich auch gerne zu. Ich stehe ein für eine Bevölkerung mit wertkonservativer Haltung, für Bodenständigkeit.

Welche weiteren Interessen vertreten Sie? Wie jeder Parlamentarier können Sie zwei Badges vergeben. Sie ermöglichen den Zutritt Lobbyist Roman Weissen und Konrad Imbach, dem Geschäftsführer des Verbands GebäudeKlima Schweiz. Warum?

Konrad Imbach ist ein guter Kollege von mir, der auf der gleichen Liste kandidiert, das ist ein Freundschaftsdienst. Auf Roman Weissen kam ich über einen Kontakt bei der Partei, ich kannte ihn vorher nicht. Ich prüfte darauf hin, wer das ist und was der für eine Einstellung hat und kam dann zum Schluss, dass ich es absolut vertreten kann, dass er meinen Badge erhält.

Was haben Sie denn jetzt davon?

Nichts. Ich habe den beiden nichts versprochen und sie mir umgekehrt auch nicht.

Dann hätten sie die Badges doch auch einfach nicht vergeben können?

Ja, das wäre auch eine Variante gewesen. Inhaber von Badges sind jedoch auch immer Informationsquellen. Wenn ich Roman Weissen treffe, dann vorwiegend im Bundeshaus.

Wurde Ihnen etwas bezahlt für einen der Badges?

Nein, keinen Franken, ich würde dafür auch nie Geld nehmen. Die Gerüchte gehen zwar, dass es Gebote für diese Badges gibt in der Höhe von 10 000 Franken und mehr. Mich erreichte jedoch nur ein konkretes Angebot in der Höhe von 200 Franken, das ich natürlich abgelehnt habe. Im Wahlkampf gab es Angebote, Inserate in Verbandszeitungen für mich schalten zu lassen – im Gegenzug hätte ich mich dann aber verpflichten müssen, ihre Meinung in den nächsten vier Jahren zu vertreten. Auch das habe ich abgelehnt. Ich bin unabhängig, soweit ich das sein kann und bestreite auch meinen Wahlkampf vorwiegend aus eigenen Mitteln. Hinter mir steht kein finanziell potenter Industrieller oder so. Ich bin lediglich Vizepräsident des Solothurnischen Bauernverbands. Die drucken nun Flugblätter mit allen acht bäuerlichen Kandidaten des Kantons.

Ich habe gelesen, ihr Wahlkampf-Budget ist beschränkt. Wie hoch ist es denn?

Vor vier Jahren setzte ich rund 3000 Franken ein, heuer wohl etwa 4000 oder 5000 Franken. Hinzu kommt die Zeit für meine Arbeit und die von Freunden, die mir geholfen haben, zum Beispiel, um Wahlplakate aufzustellen. Dabei aktiv unterstützt wurde ich auch von der solothurnischen katholischen Bauernvereinigung, aber nicht finanziell.

Sie haben bisher erst fünf Tweets abgesetzt, unter anderem reagierten Sie auf eine Auswertung des Sonntags-Blicks, in der Sie als Nummer 1 der «grössten Hinterbänkler in Bern» hervorgingen.

Wer den Medien nicht nachrennt, dem rennen sie eben selbst nach. Doch so prominent im Sonntagsblick wie ich es heute bin ist selten einer!!

— Urs Schläfli (@SchlaefliUrs) September 13, 2015

Sie kommen im Text mit dem Zitat «ich renne den Medien nicht hinterher» vor. Wie ist ihre Beziehung zu den Medien?

Ich bin seit 2011 im Parlament und habe dann auch gleich die negativen Seiten der Medien kennengelernt. Die Journalisten schreiben halt, wie sie es wollen oder interpretieren, und das ist auch gut so. Aber als Politiker steht man dann schon öfters schräg in der Landschaft, weil Zitate nur teilweise zitiert werden oder von einer Geschichte nur ein Teil abgedruckt wird. Wenn ich Journalisten sah in der Wandelhalle, habe ich sie jeweils freundlich begrüsst. Aber der Typ, der jedem Reporter die Hand schütteln und sich nach seinem Wohlbefinden erkundigen muss, bin ich nicht.

Gibt es denn solche Nationalräte?

Ja, es gibt schon Parlamentarier, die Kontakte zu Journalisten eifrig pflegen. Mir liegt das nicht so. Ich pflege jene Kontakte, die ich gerne pflegen möchte. Aus heutiger Sicht muss ich jedoch sagen, dass ich die Bedeutung der Medien absolut unterschätzt habe. Man kann als Nationalrat die beste Arbeit abliefern, aber wenn niemand davon erfährt, ist es ohne Bedeutung. Den Kampf um Aufmerksamkeit kann man gut bei bedeutungslosen und chancenlosen Vorstössen von Parlamentariern beobachten – teilweise machen die Medien um diese ein riesiges Cabaret. Ich nehme mich davon auch nicht aus, denn ohne Vorstösse ist man als Parlamentarier nicht existent in den Medien. Den Umgang mit den Medien muss man als Parlamentarier lernen, mir hat das zu Beginn vielleicht etwas gefehlt. Ich war zuvor ja nur zwei Jahre im Kantonsrat und hatte dort wenig Umgang mit den Medien.

Macht nicht jeder Politiker heute ein Medientraining?

Ja, ganz zu Beginn war ich mal einen Tag lang in einem Medientraining.

Was lernt man denn dort?

Wie man richtig vor der Kamera steht zum Beispiel oder sich richtig ausdrückt. Es gibt aber wohl Politiker, denen die Medienarbeit leichter von der Hand geht und andere, die mehr Mühe damit haben. In den letzten beiden Sessionen habe ich nun vermehrt angefangen, selbst aktiv auf die Journalisten zuzugehen. Man muss denen halt eben auch ab und zu etwas stecken, wenn man nicht als «Hinterbänkler» abgestempelt werden will. Es funktioniert nicht, wenn man einfach nur wartet, abgeholt zu werden. Auf der anderen Seite will ich auch mich selbst bleiben können, ich bin ja kein Schauspieler.

Haben Sie denn mit den Lobbyisten mehr Kontakt als mit den Journalisten?

Mit ihnen habe ich immer wieder Kontakt, ich finde es spannend, mit denen zu diskutieren. Es ist ein Austausch der Argumentarien, den ich nicht als negativ betrachte, sondern als informativ, eine Bereicherung der Meinungsbildung durch persönliche Kontakte. Am Ende entscheide ich dann natürlich trotzdem selbst und unabhängig.

Nach vier Jahren im Bundeshaus: was ist anders, als sie erwartet hätten?

Der zeitliche Aufwand ist grösser als gedacht. Einem erfahrenen Juristen fällt es gerade zu Beginn natürlich leichter, sich in den Aufbau eines Gesetzes einzuarbeiten als einem juristisch nicht ausgebildeten Landwirt. Es mag sein, dass andere die anfallende Arbeit in einem 50-Prozent-Pensum meistern können. Bei mir geht es schon eher in Richtung 80 Prozent, wenn man alle Aufgaben dazuzählt. Es gibt heute kaum einen Tag, an dem ich nicht irgendwelche Unterlagen studiere. Ich habe die sogar schon mit zur Feldarbeit genommen.

Ist es möglich, neben dem Nationalratsmandat einen 100-Prozent-Job zu erledigen?

Ich wüsste nicht wie. Meine Arbeitszeiten auf dem Bauernhof sind der Fläche des bewirtschafteten Kulturlands angepasst und belaufen sich auf ein Pensum von 50 Prozent. Ich bin so ab und zu zeitlich am Limit, aber ich kann es leisten.

Was würden Sie im Parlamentsbetrieb ändern?

Für meinen Geschmack wird zu viel geredet. Reden im Nationalratssaal darf man ja nur zu jenen Geschäften, die man in der vorberatenden Kommission behandelt hat. Diese Regelung ist in Ordnung. Die Behandlung von Volksinitiativen dagegen gehört in die Kategorie 1, das heisst, hier darf jeder reden, wenn er will, maximal fünf Minuten lang. Und so reden dann jeweils 60, 70, 80 Nationalräte …

… weil sie endlich mal was sagen dürfen?

Ja, genau. Aber dann kommen doch nur immer wieder die gleichen Argumente. Man müsste da ehrlicherweise zugeben, dass längst alles gesagt ist, die Positionen der Parteien protokolliert. Doch die Möglichkeit zu einem Auftritt will man sich dann doch nicht entgehen lassen.

Es hört ja auch niemand zu. Wie ist das?

Zu Beginn störte mich das ungemein. Es ist eine Art Schaulaufen.

Und für wen eigentlich? Für die Medien? Geht es nicht nur darum, um mit einem Satz in der Hauptausgabe der «Tagesschau» zu landen?

Das haben Sie jetzt gesagt, ich habe es nur gedacht.

Wieso sind Sie überhaupt in der CVP?

Die christlichen Grundwerte sind mir schon wichtig, auch wenn ich nicht jeden Sonntag in die Kirche gehe. Ich bin aus einer CVP-Familie und fühlte mich von Anfang an wohl in der Partei, es ist eine Mittepartei. Die SVP ist mir bei den Themen Asyl- und Sozialpolitik zu radikal.

Wie schätzen Sie es ein: werden Sie wiedergewählt?

Vor zwei Monaten war ich fast überzeugt, dass es funktionieren könnte. In der Zwischenzeit bin ich mir nicht mehr so sicher. Denn dieses Sonntagsblick-Rating wurde in der massgeblichen Lokalzeitung, der Solothurner Zeitung, nun schon dreimal zitiert, dreimal wurde ich dort als «Hinterbänkler» bezeichnet. Eigentlich könnten die Journalisten doch einfach «der stille Schaffer» schreiben. Für mich zählt die seriöse Vorbereitung der Geschäfte mehr als die Medienaufmerksamkeit oder irgendwelche Ratings.

Das Gespräch mit Urs Schläfli wurde am 30. September 2015, um 14 Uhr, in Solothurn geführt.

Letzte Kommentare